El Quinto elemento

Juan Manuel Montes (21-05-2018)

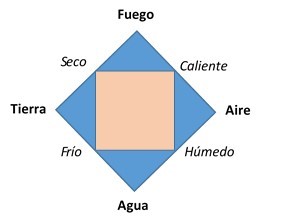

Los filósofos presocráticos de la antigua Grecia se devanaron los sesos elucubrando sobre la posibilidad de que la diversidad que nos rodea era solo aparente y que, en realidad, todo había sido originado a partir de una única sustancia primigenia. Heráclito de Éfeso había defendido que dicho ingrediente primordial debió de ser el fuego. En opinión de Tales de Mileto debió de ser el agua. Para Anaxímenes de Mileto el ingrediente esencial fue el aire. Tal vez buscando lo que hoy denominaríamos «una solución de consenso», Empédocles de Agrigento propuso que todo lo que nos envuelve se originó a partir de cuatro componentes: fuego, tierra, aire y agua, a los que denominó «raíces». Platón asumió con entusiasmo la hipótesis de Empédocles, pero empleó el término «elemento» (stoicheion, algo así como «división más pequeña») para referirse a las cuatro raíces de Empédocles.

|

| Imagen mostrando los cuatro elementos de Platón y las cualidades que ellos originan. |

Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló esa idea hasta sus últimas consecuencias. Concibió un universo originado a partir de cinco elementos. Cuatro de ellos —la tierra, el agua, el aire y el fuego— constituían el llamado «mundo sublunar», el mundo que habitamos los hombres. Una esfera de tierra ocupaba el mismísimo centro del universo; en torno a ella, dispuestas como sucesivas cáscaras, se situaban los otros tres elementos: agua, aire y fuego. Más allá de la corteza de fuego, se sucedían una serie de esferas cristalinas todas hechas del quinto de los elementos (el incorruptible y eterno éter). En la primera de las esferas se hallaba encastrada la Luna. Tras ella, Aristóteles dispuso una serie de cinco esferas cristalinas más, correspondientes al Sol y a las cinco estrellas errantes (los cinco planetas conocidos entonces): Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Por último, cerrándolo todo, se hallaba la esfera cristalina de las estrellas fijas. Cada esfera giraba a su propio ritmo, armoniosamente, siempre y para siempre. La palabra éter procede de un término griego que significa «abrasador» (de hecho, todo lo que hay más allá del mundo sublunar, brilla.)

Para Aristóteles el universo se componía de dos partes: el mundo sublunar, nuestro mundo, y el de los cielos. Hizo esta división motivado por el hecho de que aquí abajo, en el mundo sublunar, todo cambia o perece: los hombres envejecen y mueren, los edificios se deterioran y se vuelven ruinosos, el mar se agita, los vientos llevan y traen nubes, el fuego prende y se extingue, y la Tierra misma tiembla con los terremotos. En los cielos, por el contrario, nada parece cambiar, reinando en ellos la serenidad y la inmutabilidad. El Sol sale y se pone puntualmente. La Luna desgrana sus fases en orden regular, y las estrellas brillan sin desmayo. (Cierto es que el movimiento de los planetas merecía una explicación más detenida, pero Aristóteles supo encontrarle una, al menos cualitativa.)

Aristóteles concluyó que las dos partes del universo funcionaban de acuerdo con «reglas» o «leyes» de distinta especie. Había una ley natural para los objetos del mundo sublunar y otra para los objetos celestes. Una piedra soltada al aire caía derecha hacia abajo. Y en un día sin viento, el humo subía recto hacia lo alto. Todos los movimientos terrestres, librados a su suerte, parecían avanzar o hacia arriba o hacia abajo. No ocurría así en el cielo. El Sol, la Luna y las estrellas no caían hacia el mundo, moviéndose en círculos en torno a él, retenidos (encastrados) por sus esferas cristalinas. Así pues, si el movimiento natural para las cosas sublunares era rectilíneo, hacia arriba o directo hacia abajo, para los objetos celestes, era circular. A diferencia del movimiento hacia arriba o hacia abajo, el movimiento circular no tiene principio ni fin. Es perfecto.

Pero había otra diferencia, y es que en la Tierra los objetos en movimiento terminaban por pararse. La piedra caía al suelo y se detenía. Un bloque de madera que deslizara pendiente abajo, o un carro sobre ruedas, o una piedra lanzada, todos terminaban parándose. Inclusive un caballo al galope acababa por cansarse y pararse. Aristóteles pensó, por tanto, que el estado natural de las cosas en la Tierra era el reposo. Cualquier objeto en movimiento regresaba a ese estado natural de reposo lo antes posible. Y ello, unido a la naturaleza propia del objeto (a su constitución), condicionaba el sentido y la dirección de su movimiento. Aristóteles argumentó que dependiendo de qué proporción tenía un objeto de tierra, agua, aire y fuego, así sería su movimiento natural. Según él, todo objeto en el universo tenía un lugar propio, determinado por su naturaleza, y cualquier objeto que no estuviera en su lugar propio tendería a moverse para alcanzarlo: una piedra (constituido esencialmente por tierra) no sujetada, cae al suelo; una columna de humo (mezcla de aire y fuego) tiende a elevarse; una pluma (mezcla de tierra y aire, pero principalmente de tierra) cae al suelo. Además, la pluma caería al suelo, pero no con tanta rapidez como una piedra. Afirmaba que los objetos deben caer a rapideces proporcionales a sus pesos: mientras más pesado fuera un objeto (esto es, cuanta mayor proporción de tierra posea), más rápido debía caer. Así pues, la pesantez de los objetos solo era el resultado de la tendencia de los cuerpos a ocupar su sitio natural (la tierra). Los cuerpos eran tanto más pesados cuanto mayor fuera su proporción del elemento tierra.

Pero en el mundo sublunar, además del movimiento natural, también existía otro tipo de movimiento que Aristóteles denominó violento. Este movimiento violento se debía a fuerzas de empuje o de tracción; era, por tanto, impuesto, forzado. Una persona que empuja un carro o levanta un objeto impone movimiento. El viento impone movimiento a los barcos. Las olas imponen movimiento a las rocas. Lo esencial del movimiento violento es que es causado externamente y se imparte a los objetos. Estos no se mueven por sí mismos ni por su naturaleza, sino por medio de empujes o de tirones (tracciones).

La idea de movimiento violento supuso para Aristóteles numerosas dificultades, porque no siempre resulta evidente quién empuja o tira de algo. Por ejemplo, la cuerda de un arco mueve la flecha hasta que sale del arco; después, para seguir explicando el movimiento de la flecha se requiere que haya otro agente de empuje. Aristóteles tuvo que aguzar el ingenio y argumentó que, en su avance, la flecha hendía el aire, se originaba vacío en la parte de atrás, lo que forzaba al aire de la punta regresar hacia atrás, manteniendo el impulso.

Esto es el tipo de cosas que puede llegar a hacerse con una mente despierta, curiosa y con ganas de explicar el mundo. Pese a estar completamente errada, nadie puede negar que la visión del mundo propugnada por Aristóteles fue extraordinariamente ingeniosa, y capaz de superar toda prueba argumentativa. Frágil, muy frágil, sin embargo, ante la mínima confrontación experimental. Como esas pruebas nunca se hicieron, la teoría del movimiento que Aristóteles ideó sedujo al mundo durante casi dos mil años. Luego vino Galileo con otras ideas mejores.

Tampoco la idea de los cinco elementos era correcta, y con el tiempo sería reemplazada por la teoría atomista (una herencia también de la Grecia antigua, defendida por el filósofo Demócrito, sin mucho éxito, por cierto). No obstante, lo verdaderamente valioso de todos aquellos esfuerzos fue el intento de explicar la Naturaleza, de creer que el mundo era comprensible y que no se debía a los caprichos de los dioses, que de existir, respetaban escrupulosamente las leyes con las que ellos mismos habían dotado a la Naturaleza. La creencia en que el mundo se atenía a leyes comprensibles por el hombre lo cambió todo.

Los filósofos griegos nos enseñaron a teorizar. Les faltó tiempo para percatarse de que, además de la argumentación, la siguiente clave es la experimentación y el descarte de teorías mediante el ensayo, algo que no alcanzaron a valorar en su breve paso por la historia. Tendrían que pasar miles de años para que el pensamiento retomara el punto donde ellos lo dejaron y se diera el paso siguiente. Entonces nació la Ciencia y el Método Científico. ¡Qué oportunidad desperdiciada!

En lo que respecta a los materiales, la Ciencia ha hecho posible la comprensión de conocimientos adquiridos desde antaño por vía empírica y azarosa. ¿Por qué sucede esto o aquello cuando caliento o enfrío el material? ¿De qué están hechos los materiales? ¿Cómo se organizan internamente? ¿Tiene eso que ver con su comportamiento? Es ese conocimiento el que nos ha conducido, y nos conduce, a mejoras continuas y a una ingente eclosión en el número de materiales a nuestra disposición.

No. El quinto elemento no existe. De hecho, hoy sabemos bien que los materiales de los que está hecho todo el Universo son semejantes a los que conforman nuestra Tierra. Y, sin embargo, el éter tuvo su resurgir en el siglo XIX, cuando los científicos apelaron a él como medio necesario para la propagación de la luz. De nuevo fue desterrado con el advenimiento de la Teoría de la Relatividad. Pero, cual ave Fénix, no deja de reaparecer bajo formas diversas, aunque los científicos advertidos ya de sus idas y venidas, se cuidan mucho de llamarlo éter, quintaesencia o quinto elemento. Pero el campo de Higgs o la energía oscura no dejan de ser tan sutiles y elusivos como el invento de Aristóteles. Quizás «éter» no sea más que el nombre que ponemos a nuestra ignorancia, desde los tiempos aristotélicos, para ocultar pudorosamente, nuestro insaciable deseo de saber y de comprender. Somos una especie curiosa y la Ciencia nos ha enseñado la forma de canalizar adecuadamente esa curiosidad.